報酬ポリシーの設定

バブル崩壊後、経営環境が大きく変化し、継続的な成長が見込めなくなった企業が成果主義的な報酬体系を取り入れるケースが増えました。

しかし、成果主義の報酬制度は、短期的な業績偏重、中長期的な取り組みの軽視、チームワークの弱体化などの問題を引き起こし、本来の目的を果たせないケースも見受けられます。

また、職務の責任範囲の曖昧さや評価基準の未熟さが運用面で支障をきたすばかりか、結果として年功を重視した賃金体系が継続され、人件費高騰に繋がる例も少なくありません。

このような事態にならないよう、報酬制度設計においては企業の経営方針や人員構成、過去の人事制度運用の流れ等を踏まえ、各企業に適した設計をする必要があります。

特に金銭的報酬は直接、従業員に伝わりやすいため、「長く勤めて欲しいのか」、「成果・業績を上げて欲しいのか」、伝えたいメッセージを整理した上で報酬制度を組み立てましょう。

具体的なテーブルを設計する前に会社の理念や人材マネジメント方針を報酬ポリシーとして固めることが先決です。

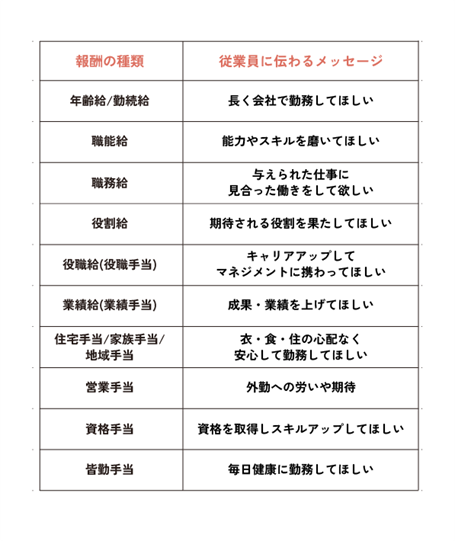

報酬制度設計で伝えられるメッセージ

具体的な報酬の種類と従業員に伝わるメッセージには、以下のような例が挙げられます。

といった思いが伝わる報酬になります。

こうしたメッセージを定めたら、一度立ち止まって他の基幹制度である、等級制度や評価制度との一貫性をチェックしましょう。

特に、自社の人事制度に込めたい理念や考え方が、各制度で相反するメッセージになってないか、確認する必要があります。

報酬分析の実施

次に現在の報酬制度の内容について詳しく分析を行い、組織としてどのような課題があるのか、また、どのような企業を目指していくのかを把握します。

具体的には、

- 企業の人員構成(年齢・勤続年数・在籍する等級)

- 人事制度(等級・評価・報酬)

- 個別の給与水準(月給・各種手当・賞与等)のデータ収集

- 経営陣や各部署へのヒアリング

- 匿名のアンケート

等を実施します。

これらを踏まえ、現行制度の改善点や従業員がモチベーションを維持して働ける報酬制度とは、どういったものか、洗い出します。

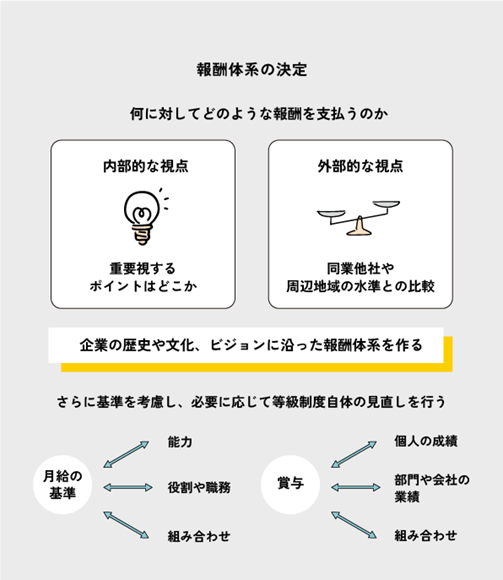

報酬体系の決定

こうして浮き彫りになった課題を踏まえ、より適正な報酬制度を構築していきます。

すなわち、何に対してどのような報酬を支払うのか、決めるわけです。

その際、「重要視するポイントはどこか」という内部的な視点と、「同業他社や周辺地域の水準との比較」という外部的な視点を持ちつつ、企業の歴史や文化、ビジョンに沿った報酬体系を作ります。

例えば、業績や結果を重視する企業であれば、従業員の成果に対してインセンティブやボーナスで報酬水準を底上げします。

反対に長期的に従業員を成長・定着させることが重要であれば、勤続年数に応じた報酬アップの仕組みを整える…といった決定を下します。

さらに、毎月支払う月給の基準は、「能力」を重視するのか、「役割」や「職務」を重視するのか、はたまた複数の要素を組み合わせるのかを考慮し、必要に応じて等級制度自体の見直しも行います。

また、賞与は「個人」の成績に対して支払うのか、「部門」や「会社」の業績に対して支払うのか、組み合わせて支払うのか、精査します。

また、給与や手当、賞与の支給目的とその名称の整合性があるかもチェックしましょう。

報酬体系決定時の注意点

法律上は、残業代等を除くと、必ず支給しなければならない手当はほとんどありません。

日本では支給することが一般的な通勤手当を全く支給しない国も存在します。

報酬体系変更のタイミングでは、基本給だけでなく諸手当の必要性や水準についても検討しましょう。

例えば、家族手当と一口に言っても、配偶者分を対象外とする代わりに子供分を増額する企業があったり、資格手当についても対象資格の優先順位を付け、支給額を設定している企業もあります。

明確な報酬ポリシーの下に、従業員にとって一方的に不利益な変更にならない工夫が必要です。

例えば、既存の手当を廃止する代わりに新たな給与項目を設定するなど、お互いが納得できる措置を考慮しましょう。

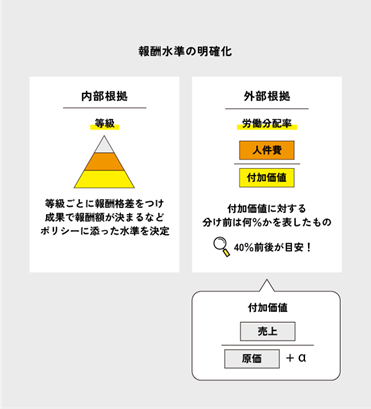

報酬水準の明確化

報酬水準の明確化:内部根拠を示す

それぞれの企業で、何を重視し、どこにどのように報酬を支払うのかという体型整理が完了したら、報酬の水準を設計する段階に入ります。

その際、報酬水準の根拠が明確でないと、従業員の不満に繋がります。

根拠を曖昧にしないためにも、内部根拠と外部根拠の両面から報酬水準を検討しましょう。

内部根拠の一つとして、等級が挙げられます。

基本給や手当の内容が成果と連動していない場合は従業員の不満が募り、優秀な若手人材の流出に繋がりかねません。

等級ごとに報酬格差をつけ、成果で報酬額が決まるようにするなど、各企業のポリシーに添った水準を決定します。

また、職種によっては繁忙期が長かったり、難易度の高いタスクをこなしているケースもあるでしょう。

そのため、働き方や企業への貢献のアプローチ法が異なるグループではレンジの調整も検討しましょう。

グループごとに報酬体系をアレンジする必要がある場合、等級制度で職種や職群がきちんと整理されているか、見直してください。

報酬水準の明確化:外部根拠を示す

対して、外部根拠としては、労働分配率が挙げられます。

労働分配率とは、人件費を付加価値(売上-(原価+α))で割った数値(人件費/付加価値)のこと、外から稼いだ金額に対する、分け前は何%かを表したものです。

前もって分け前の割合が決まっている点で、フェアな根拠であると言えるでしょう。

この労働分配率は、一般的に40%前後を目安にしている企業が多いようです。

外部根拠を裏付ける上で、他社比較も行いましょう。上場企業であれば、データが開示されているため、同業比較も容易ですが、中小企業や地方企業の場合は、表に出ている報酬額の内情は各社異なるため、参考程度に捉えておきます。

そして、勤務地の報酬水準、業界や競合の報酬水準も加味した上で、給与額が従業員の生活に十分妥当な範囲内であるかを検証します。

また、従業員の貢献度合いとそれに対する報酬額を決定する経営陣側の意見(ポリシーライン)も取り入れます。

報酬水準設定の組み合わせの例:基本給、諸手当、賞与

具体的には、以下のような、いくつかの報酬を組み合わせ、従業員にとって納得感や公平性の高い制度にします。

①月例給

基本給(一般的に等級と連動させて設計する)、職務給、能力給、残業手当、通勤手当、家族手当、地域手当などが、これにあたります。

基本給は、一般的に投球と連動させて設計します。

②賞与(年〇回)

基本賞与(賞与が年収の一部と捉え、決められた月数分を保証する)、個人業績賞与、企業業績賞与がこれにあたります。

基本賞与は年収の一部と捉え、決められた月数分を保証し、年に数回に分けて支払うのが一般的です。

③インセンティブ(年〇回)

その他の期間内の個人成績に応じて決定されるものです。

給与テーブルの作成:支給額や変動幅を設計

最後に、基本給、能力給、職務給だけでなく、役員手当や管理職手当を含む各種手当等のそれぞれの報酬項目に対して、支給額や変動幅を設計します。

評価や昇降格による変動や年齢構成、組織体制の変更による人件費への影響を考慮して決定しましょう。

本来、賃金を全て固定給で支払う方が従業員の生活や企業の安定にも有意義ですが、季節変動や景気変動、業績の好不調を考慮し、人件費を調節するために変動給としての賞与があります。

賞与総額の決定については、業績連動型を選択する企業が増えており、明確な業績指標を設定することで、原資決定基準を作成しようとする動きが見られます。

業績指標の切り口は様々ですが、経常利益や営業利益を指標とするのが、企業経営の観点から納得感が得られやすいでしょう。

その際、利益の絶対額と賞与総額を連動させる方法以外にも、売上高に対する利益の割合(=売上高対利益率)や株主資本に対する利益の割合(=ROE)といった指標を使うことも合理的です。

従業員からの視点では、売上高や粗利益高を指標とする方が分かりやすいため、その際には過去の実績や今後の見通しを鑑みて適当な連動水準を設定します。

報酬制度の運用状況を検証

報酬の体系と水準が決定すれば最後は検証です。

設計した報酬制度の運用状況を検証するため、3年後、5年後、10年後、20年後といった区切りで報酬のシミュレーションを行います。

個人の給与と総人件費の変動を調整しながら、報酬シミュレーションを繰り返し、最終的な報酬制度を確定させます。

また、新制度への移行によって調整給などの補填が必要になる場合には、その内容・期間についても予め方針を立てておきましょう。

さらに、評価制度や就業規則等との整合性が担保されているかも確認します。

報酬制度の検証する際の注意点

また、見落としがちですが、稼働後の運用負荷についても事前に想定しておかなければなりません。

報酬制度の枠組みがどんなに素晴らしくても、毎月の給与計算業務への負荷が大きく、運用に支障が出るようでは、長く続きません。

評価体制や計算など、運用が現実的に可能な範囲内か、実務上のシミュレーションも事前に行いましょう。