スポーツにおけるリーダーシップやチームビルディングには、ビジネスと共通する理念が多い。では、スポーツにおける名リーダーはどうやってチームを率いているのだろうか? チームを勝利へと導くプレイヤーの育て方とは? プレイヤー・監督としてチームを日本一に導くこと6回。高校ラグビー界を代表する名将、東海大仰星高校の湯浅大智監督にお話を伺った。

「ラグビー」ではなく「人間の在り方」を教える

――湯浅監督は、プレイヤー・コーチ・監督として、合計で6回も全国優勝を果たされています。数々の成功体験と失敗体験から学んだ教訓は何でしょうか?

湯浅監督:僕らにとって成功とは「優勝」です。優勝できなければ失敗とは言いませんが、目標が達成できなかった経験ではありますね。

その中で学んだ教訓は、「なぜこれをやってるのか」ということをしっかりと選手に伝えられていないときは、優勝にはたどり着けないということです。

――「何をするか」よりも「なぜそれをするか」が重要だと。

湯浅監督:はい。同じクラブ・同じチームにいても、選手一人ひとりの習熟度、経験値、目標設定、日本一を目指す熱量も違います。全員に同じことを伝えても、同じように理解させるのは非常に難しい。条件の違うメンバー同士で共通で認識できることは、「どんなラグビーをするか」よりも、「どんな人間としてグラウンドに立つか?」なんです。これなら全員が同じレベルで、共通認識として持つことができる。今はそこを一番大事にしています。

共通認識を持っていても優勝できなかった年もありましたが、優勝達成したときには、共通認識が持てていたと感じます。

パーソナリティをベースにした共通認識の力

――個々のスキルよりも、パーソナリティをベースに共通認識を作ることが重要なんですね。

湯浅監督:そうです。パーソナリティをベースに共通認識を持てば、グラウンドで注意をする必要がなくなり、ラグビーのアドバイスに集中できるようになります。

グラウンドでラグビーを練習するのは、ラグビーを上達させるためです。なので「人としての成長」はグラウンドに入る前にしてきてくださいと伝えます。

「共通認識が持てた人間じゃないとグラウンドに立てない」ということを選手には投げかけています。

ラグビーの根本はボールの争奪戦なので、基本的に地面に転がっているボールはどちらチームのものでもありません。だからもしボールが転がっていたら、身を挺して飛び込むべき。痛かろうが何だろうが、「誰かがやるだろう」ではなく自分がやるということです。

それをやらない人がいたら、それはスキルの問題ではなく、グラウンドに立つ以前の「どんな人間になるか」の部分を怠っていると僕は考える。だから、もしそんなことがあれば僕は怒ります。そして必ず、怒っている理由も伝えます。

目標達成まで、道は一本

――「どんな人間になるか」は、グラウンドに立つ前から始まるわけですね。

湯浅監督:そうです。オンザフィールド・オフザフィールドのマインドは、分けて考えるものではないと思います。

もちろん、24時間ずっと競技者として闘争心を保つのは大変ですし、日常生活がラグビー選手としての自分だけで成り立つわけでもありません。

ですけど、全部繋がっているものでもありますよね。

目標達成と日常は、ずっと地続きです。だから、文武両道ではなく「一道」です。道は一本。「どんな人間になるか」です。

「人間性を問いかけることでラグビーが強くなる」失敗から辿り着いたリーダーシップ

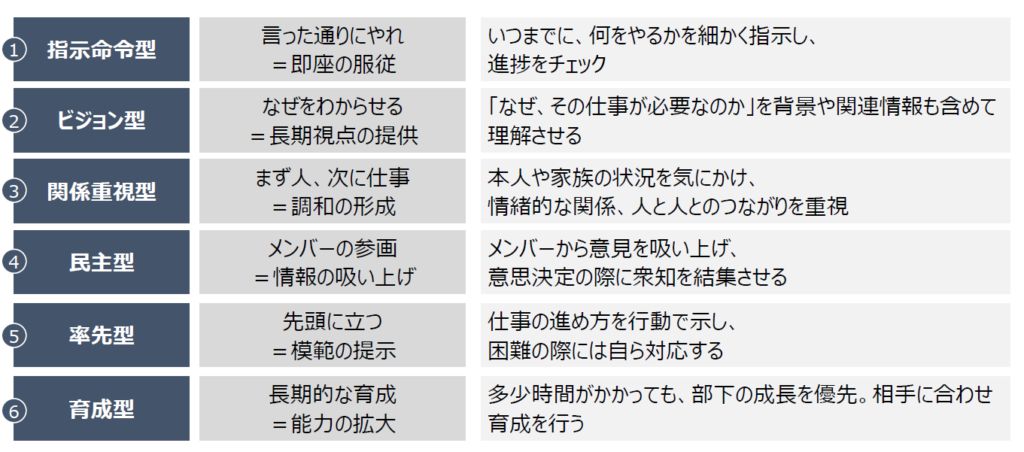

――リーダーシップにはいくつかスタイルがあると思うのですが、湯浅監督はどのスタイルがご自分に近しいと思われますか?

湯浅監督:今は、「2.ビジョン型」「4.民主型」かと思います。

実は、僕は最初、「1.指示命令型」でした。僕自身は「垂直型」という言い方で捉えていますが。そこから、「水平型」に変わったというイメージです。

――それは、何かきっかけがあったのでしょうか。

湯浅監督:部員がたくさん辞めてしまったんです。

僕は監督に就任して以来、先ほど述べた「なぜ」を、明確に部員にアプローチできていなかったんです。もともと仰星ラグビー部には前・土井監督の作られたスタイルがあったので、就任当初の僕はそのまま部員たちに、「仰星ラグビーとはこういうもの」と既存のスタイルを押し付けていた。部室の掃除から、カバンの揃え方から、いろいろなことをです。

でも、それでは本質が伝わっていませんでした。土井監督が大切に育まれてきた仰星のスタイルの根本、「人間性」の部分が。新入部員たちは、上からルールを押し付けられるばかりで腑に落ちない。でもそうしないと怒られる。そんな状況が重なっていってしまったんです。

湯浅監督:それでも最初の頃は、部は勝ち続けていました。初年度優勝・翌年度エイト・優勝・準優勝・優勝と。成績が出ているから、この方向性は間違っていないと僕はずっと思っていた。下の代が不満を抱くのを知ってもまだ、「自分で仰星に行きたいと思って入ってきたのに、思ってたのと違うって何だ」とか、「彼らはしんどいことができない、逃げているな」と思っていたんです。

そして5年目。10人もの部員が辞めた。ここでやっと「これはおかしい、何か理由がある」と、自分にベクトルを向けることができました。自分のやり方を変えなくてはいけないと。それで、水平型に変えたんです。部員たちに「お前たちはどうしたい?」と、「仰星では今までこういうスタイル・こういう意味でやってきたけど、お前たちどうする?」と意識的に聞きました。

――垂直型の頃は、ラグビーを教えていたという感じでしょうか。そこから水平型に変えて、もっと根っこの人間的な部分にベクトルを向け出したという。

湯浅監督:そうです。水平型に変えた年には、全国にも出られませんでした。正直、不安で仕方なかった。そうして3年間を過ごして、その次の代に全国優勝となりました。

ここでやっと気づけたんです。先代の土井監督が、仰星ラグビー部の人間性の土を耕して、種を蒔いてくださっていたんだと。それが大木に育っていたし、土にもまだ栄養があったから、その後もしばらく結果が出た。僕は、自分も大木を育てた一人だという自信ばかり持ちながら、受け継いだ土を耕すのを忘れて、土の栄養素を使いつくしてしまったんです。

――強い木を育てるためには、まず土を耕すことが必要。それが人間性の部分だと。

湯浅監督:まさにそうです。土が良くないと、何を植えても生えないし育たない。人間性の土壌を耕し続ける、つまり、毎日「お前はどんな人間なんだ?」って問い続けたほうが、チームが成長するということがわかったんです。

自分たちで目標を決めることで、足元が固まる

――現在の「水平型のリーダーシップ」では、具体的にどのようなスタイルで指導されているのでしょうか?

湯浅監督:まずは「みんなどうする?」と問いかけて、僕自身の提案も伝えるという形をとっています。

例えば、仰星ラグビー部のチーム目標は日本一ですが、クラブとしての使命は「目配り・気配り・心配り・思いやりを育み、素直さ・謙虚さ・ひたむきさを培い、社会・世界の平和に貢献する人材を出す」を掲げています。

(使命の一つ下の階層にあたる)クラブ目標は、毎年3年生に決めてもらっています。目標と、その目標を達成するためのミッションステートメント十カ条と。それに関しては、僕はもう一切口を出しません。

――生徒が自分で決めるんですね。

湯浅監督:はい。ちなみに、今年のクラブ目標は「染」です。

一昨年は「響」でした。響く、響かせる。同じ周波数の人がいれば音は増幅する、共鳴する。響き合って、遠くまで伝わる。

去年は「紡」。一人ひとりが一本の強い糸となって、強い一枚の布になる。その布が我々が着ている紺色のジャージになっていくイメージで。物語を紡ぐとの意味もありますね。

そして今年が「染」。去年紡いだ糸の布を自分たちで着るだけではなく、関わった人たちもその色に染めていく。僕の高校時の優勝時に、スタンドが仰星の紺色に染まったこともあって。自発的な行動として、「染まる」ではなく「染める」が目標だと。

前年までの思いを受けて、今年の自分たちは何を目標に掲げるか。これを全部、生徒たちが自分で決めてくるんです。

――面白いですね!

湯浅監督:今年のミッションステートメントも面白いですよ。

| 1.魁(さきがけ) / 2.元気 / 3.感謝 / 4.情熱 / 5.信頼 6.厳しさ / 7.覚悟 / 8.バチバチ / 9.精鋭無比 / 10.紡ぐ |

湯浅監督:僕が特に面白いと思ったのが8です。「バチバチ」って、僕は最初、語呂合わせかと思ったんですよ。そしたら、「いや先生、後半の後半でしょ? もう理屈抜きなんですよね」って。

僕がいつも部員たちに言う言葉に「理論的に理詰めで準備して、試合は理屈抜き」というものがあるんです。最後はシステムがどうこうじゃない、目の前に敵がいるなら行け、ボールがあるなら飛び込め、理屈じゃないって。

ラグビーの試合は、前半・後半で分かれています。1~10を試合で考えたら、8は後半の後半。だから理屈抜きだと。そういうとこまで、生徒たちが自分で考えました。

――自分たちで目標やミッションステートメントを作るとなると、パワーが出ますよね。押し付けられているんでなく、自分たちで決めているわけですから。

湯浅監督:自分たちで決めたことだから響くんですよね。例えば今年なら、十カ条に「覚悟」がある。だから何かあったら注意する前に「お前たち、今覚悟はあるか?」と問うんです。そうすると、彼らは自分で気付いて変えられる。

僕の好きな言葉に、「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」というものがあります。足元を照らし、己を顧みる。他者に何かする前に、自分自身をよく見直しなさいという言葉ですね。ちゃんと顧みるべき自分の足元、それが十カ条のミッションステートメントだと、僕は思っているんです。

だから、内容は自分たちで決めさせる。そこを一番大切にしています。

リーダーの資質を培うには、普段から自分で判断すること

――最後になりますが、これからリーダーを目指す人、または既にリーダーでいろいろ試行錯誤している人へ向けて、アドバイスはありますか?

湯浅監督:常に判断を繰り返すこと、これを絶対にやってほしいと思います。

リーダーは決断する必要があります。その「決断」には判断と覚悟が必要です。つまり判断がないと、決断はできない。つまり判断ができない人は、リーダーになった時にも絶対に決断できないんです。だから今は決断できる役職になかったとしても、判断はし続ける。そうやって判断する感覚や目線、角度などを身につけていれば、いつ突然にリーダーをやることになっても、決断ができると思うんです。

ただ、決断には覚悟も要ります。その覚悟を持てるかどうかは、自分がどんな人間になるかが関わってくる。でも覚悟だけあっても、判断ができなければ決断もできませんからね。

――湯浅監督の言う決断と判断の違いというのは、頭のなかで考えたことを実行に移すのが決断、実行の手前が判断ということですか?

湯浅監督:そうです。「これってこうなるよね、こうかな」と仮説を立てたり考えたりして、物事を判り、認識するのが判断。実行するためにこれときっぱり決めることが決断。という意味で、僕は使っています。

この「判断」は、誰でもある程度の判断は日常からしているとは思うんですが、自分ではなく他人の判断に乗っかっているだけの人もいる。何も考えずマニュアル通りにやる、誰かの指示を待つ、とかですね。

そうではなく普段から判断を自分でしていくこと、判断の精度を上げていくこと。そのために思考していくこと。これがやはり、リーダーに大切なことだと思います。

●湯浅 大智氏 プロフィール

1981年9月8日生まれ。大阪府出身。大阪市立中野中学1年生の時からラグビーを始め、東海大学付属大阪仰星高等学校進学後は、キャプテンとして第79回全国高校大会(1999年度)で初優勝を果たした。東海大ラグビー部ではバイスキャプテン。2004年、母校の保健体育教師となり、9年間ラグビー部のコーチを務め、第86回全国高校大会(2006年度)で優勝を経験した。2013年春から監督の座に就くと、その年の第93回全国高校大会(2013年度)で監督として初の日本一にチームを導いた。以来、『花園』での監督としての優勝回数は、95回(2015年度)、97回(2017年度)101回(2021年度)を含め4回を数える。現役時代のポジションはフランカー。大の料理好きで、「ラグビーと料理には共通点がある」と考えている。

(湯浅大地 著作『紺の誇り 負けない準備の大切さ』より)