中小企業のM&Aは、多くの場合「事業譲渡」ではなく「株式譲渡」というかたちで行われる。京都・山科でエンジンオイルの総合卸売事業を営む株式会社FUKUDA(福田喜之会長)も、その道を選び、株式譲渡してから1年余となる。

なぜその決断に至ったのか、買い手を選ぶ際の軸は何だったのか。そして、新たなパートナーとの関係づくり(=PMI)の実際は――?事例を手掛かりに、中小企業のM&Aを成功に導くヒントを探る。

当企画はLuvir Consulting代表・中川裕貴がインタビュアーとなり、福田会長にその経緯や想いを伺っていく。

55年続いた会社を残すために、株式会社FUKUDAの会長・福田喜之氏(当時社長)は株式譲渡を決断した。一般に事業承継は60代・70代で考えられることが多いが、体力も気力も十分な50代で踏み切ったのは、仲間と伴走できる時間を残したいという強い思いがあったからだ。自分のためではなく、従業員と会社のために――。そこには「中小企業は人」という信念に裏打ちされた、福田氏ならではの事業承継論が宿っていた。

| ●福田喜之氏 プロフィール 株式会社FUKUDA 代表取締役会長 1998年福田商店入社。2006年代表取締役就任・現社名へ改称。自動車・バイク向けオイル卸売を主力に事業を拡大し、近畿2府4県で約3,500の取引先を抱えるまでに成長させた。IoTを活用した「液体残量センサー」や「オイルマネジメントシステム」を独自開発し、卸売業から提案型ビジネスへと進化を牽引。環境・社会貢献活動にも注力し、IBCローリーサービスによるドラム缶削減や顧客への環境改善提案を推進。本社の電力運用改善が評価され、京都市地球温暖化対策室「排出削減プロジェクト(中小事業者)」で第一号登録を受けた。2024年4月、株式会社unlock.lyへの株式譲渡を実現。現在は会長として、会社の未来を見据えた経営に携わっている。 |

| ●中川裕貴 プロフィール Luvir Consulting株式会社 代表取締役 / CEO 大和証券グループ、学習塾経営、デロイトトーマツコンサルティング、大手フィットネスグループを経て独立。人事制度設計や経営戦略立案のプロジェクトに多数参画。2018年よりFIDIA(旧Suprieve Holdings)に執行役員として参画し、後にCOOとして複数事業を統括。2019年4月、Luvir Consultingを設立し代表取締役に就任。2024年7月にはMBOを実現し、プロフェッショナルファームとして幅広いテーマに対するコンサルティングサービスを提供している。 |

卸売業から「サービス提供型」企業へ

――本日はよろしくお願いします。まずは御社の事業内容を教えていただけますか。

福田会長:主力は自動車・バイク向けエンジンオイルの卸売で、売上の約85%を占めます。取引先は近畿2府4県で約3,500社。カーショップ、用品店、ディーラー、街の整備工場やバイクショップまで幅広くお付き合いいただいております。

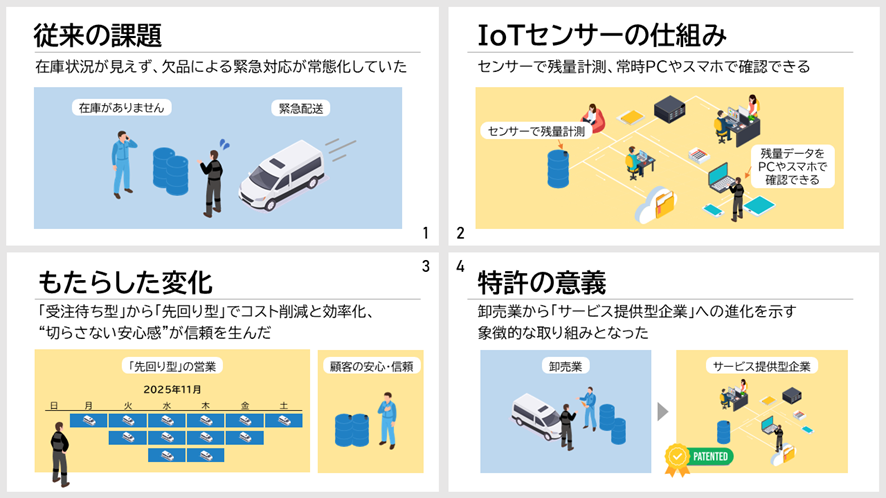

残りの15%のうち5%は工業潤滑油。そして10%を占めるのが、私たちが独自に開発した「液体残量センサー」と、それを活用した「オイルマネジメントシステム」です。10年前に特許を取得しました。

以前は、お客様のドラム缶残量は実際に現場へ行ってみなければ分からず、営業担当の勘に頼る非効率な体制でした。そこで、ドラム缶にセンサーを設置して、残量を遠隔で把握してクラウドに送信する仕組みを整えたのです。これにより配送の効率が大きく改善し、お客様にとっては「切らさない安心」に。私たちも「言われて届ける」から、「先回りして提案する」スタイルへ変わり、お客様との関係性もより深まったと思います。

――卸売業の枠にとどまらず、テクノロジーを活用することで「なくてはならない存在」へと進化されたのですね。技術を通じて信頼を積み重ねてきたことが伝わってきます。

FUKUDAの取組み

家業を背負い、苦境を乗り越えて……

――それでは、福田会長ご自身についてお聞かせください。FUKUDA(創業時は株式会社福田商店)はご両親の代からの家業ですよね?

福田会長:そうです。私は現在55歳で、1966年創業の会社と同い年です。父は私が20歳の時に亡くなり、創業21年目から母が社長を務めました。私は大学卒業後に別の会社へ就職しましたが、1998年に家業へ戻り、2005年に35歳で社長に就任。翌年に社名を株式会社FUKUDAに変更し、今日まで現場に根を張ってやってきました。

――その長い経営の中で、苦しかった時期もあったかと思います。

福田会長:いちばん苦しかったのは、15年ほど前の原油高の頃です。原材料がどんどん値上がりしていくなかで、我々も値上げをしなければならなくなった。本来は100円上げないと赤字になるものを、60〜80円しか上げられないという状態が続きましたからね。

価格競争に巻き込まれるだけでは立ち行かないと覚悟を決めて、「自分たちにしかできない付加価値」を探しにいった。そこで生まれたのが、先ほどお話した液体残量センサーでした。

弟の病と母の死――株式譲渡を選んだ決断

――そこから現在まで、安定した経営を続けて来られた。株式譲渡を決断された背景は何だったのでしょうか?

福田会長:今から20年ほど前、この本社を建てたのを機に、それまで別の会社で働いていた弟が戻ってきました。それから会社の成長を共に支えてきたのですが……その弟が、11年前にがんを患ったんです。さらに4年前に母が亡くなり、株式は私と弟で分割して持つことに。しかし、数年前にがんが再発してしまって……。

幸い、今は元気にしておりますが、万が一のことがあった時、相続人である妻や子供たちにとって株式を保有することは良いことなのだろうか、相続税の支払いが重荷にならないだろうか、という不安が現実味を帯びてきました。

最初は「弟の株を私が買い取ればよい」とも考えましたが、それでは問題を先送りするだけ。子どもたちにも継がせるつもりはなかったので、株は安定して保有してくれる先に託し、私は経営に残ることが最善だと判断したのです。

「中小企業は人」という信念

――なぜ、お子さんに継がせないと決めていたのですか?

福田会長:私たちの世代は家業と生活が一体で、小さい頃から商売を見て育ちました。しかし、今は会社と生活が切り離されており、子どもたちは現場を知りません。無理に継がせても本人がかわいそうだし、従業員や取引先に迷惑をかけることだけは絶対に避けたい。

私は、会社の根幹を支えているのは「人」であり、中小企業はまさに人で成り立っていると信じています。だからこそ、経営のバトンは会社を理解し、従業員を守ってくれる相手に託すべきだと考えました。

つまり、「誰のための譲渡か」を明確にしたことが、意思決定の軸になったのです。

会社と伴走できる時間を残すため

――その判断を「いつ」下すのかも、大きなテーマだったと思います。きっかけはご家族のご事情と伺いましたが、もしそうした出来事がなければ、承継のタイミングはまた違ったものになっていたとのでしょうか?

福田会長:弟の病気という出来事がなければ、私は60歳、あるいは65歳になってから「そろそろ誰かに託そうか」と考えていたのかもしれません。

けれども、自分は株を譲って肩の荷を下ろせても、従業員たちはこれからもずっとFUKUDAで走り続けなければならない。何十年も苦楽を共にしてきた仲間が安心して未来を描けるようにするには、2〜3年の引き継ぎでは短すぎます。この点は、同世代の50代経営者にこそ伝えたい自分の実感です。

さらに、もうひとつ強く意識していたのは「会社としっかり伴走できる時間を残したい」ということでした。60歳を超えれば体力も気力も落ち、どうしても引き継ぎに十分な時間を割けなくなる。だからこそ、まだ十分動ける50代のうちに決断することが、会社にとっても自分にとっても最良だと信じたのです。

これからの5年は、新しい経営陣・従業員と肩を並べて走り、次の世代へ会社をつないでいく期間にしたい。 そう考えると、やはり「今」こそが最適なタイミングだったのだと思います。

――M&Aは出口ではなく入口。誰のために行うのか、そして“いつ決断するのか”。それを明確にすることが大事なのだと、改めて感じました。

福田会長:それから、60歳を超えたらもう一度勉強し直したい気持ちもあるんですよ。たとえば中小企業診断士の資格に挑戦するとか、MBAに通うとか。そのためにも、50代のうちに承継を進めておくことが、会社にとっても自分にとってもベストですよね。

【次回予告】

vol.2では、福田会長が買い手を選んだ舞台裏に迫ります。数ある候補の中から、いかにして「信頼できる相手」を見極めたのか。その選定基準と、株式譲渡から1年を経た現在の変化とは?