前回の記事で、人が評価を行う観点には『成果』『プロセス』・『能力』の3つがあることを説明しました。

本記事ではそれぞれの観点ごとに、よく用いられる評価の仕組みを見ていきます。

評価の仕組み

評価の仕組み:成果

まずは『成果』を評価する場合です。

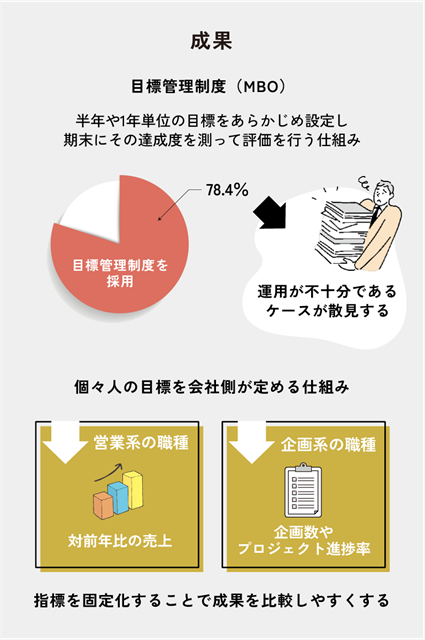

代表的な仕組みに『目標管理制度(MBO)』があります。

これは、半年や1年単位の目標をあらかじめ設定し、期末にその達成度を測って評価を行う仕組みです。

評価制度を導入している企業の78.4%が採用しており、認知度が高い仕組みと言えます。

出典:人事労務諸制度実施状況調査|労務行政研究所WEB労政時報 (rosei.jp)

この仕組みは、本来は、組織目標の達成に必要な個人目標を社員それぞれが考え、主体的に業務を遂行させることが主眼となっていました。

しかし実際には、組織目標を個人目標に分割するのみに留まっていたり、組織目標を設定せずに個人の視点のみで目標を設定したりと、運用が不十分であるケースも散見されます。

また、これとは別に個々人の目標を会社側が定める仕組みも存在します。

たとえば、営業系の職種には対前年比の売上、企画系の職種には企画数やプロジェクト進捗率など、役割に応じて指標を固定化することで、成果を比較しやすくする仕組みです。

特に、定型業務を反復するような職種や等級がある場合、制度設計時にあらかじめ評価指標や達成基準を定めておくと、運用負荷軽減や効率化につながります。

一方、急成長中の企業や、市場環境が不安定な場合などは、あえて目標は定めず、最終的な成果を会社への貢献度として評価する手法を取ることも選択肢の1つです。

評価の仕組み:プロセス

次に『プロセス』を評価する場合を見てみましょう。

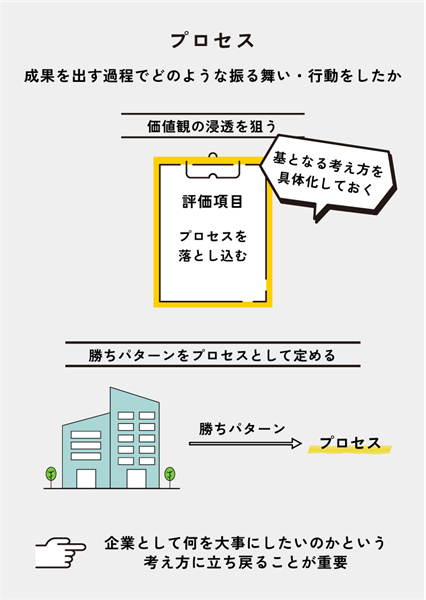

プロセスとはつまり「成果を出す過程でどのような振る舞い・行動をしたか」を指します。

企業にとって大切なプロセスを評価項目に落とし込み、価値観の浸透を狙う場合もあれば、ある業界や職種における勝ちパターンをプロセスとして定め、より良い成果を狙う場合もあります。

いずれにしても、成果の評価と比べて、企業の考え方や価値観を表しやすい部分ですので社内から広く声を集め、議論しながらどのような方式にするかを深めていくことが多いです。

特に、価値観の浸透を狙う場合は、その基となる考え方をあらかじめ具体化しておくとよいでしょう。

近年では、ミッション・ビジョン・バリューやパーパスなど、社会に対して企業が提供する価値や、それを実現するために社員が持つべき価値観がどういったものかを策定し、人事制度とは別に、より上位の概念として掲げている企業も増えています。

また、そうしたものが明文化されていない場合でも、評価制度を設計するうえでは、企業として何を大事にしたいのかという考え方に立ち戻ることが重要です。

評価の仕組み:能力

次に『能力』を評価する場合です。

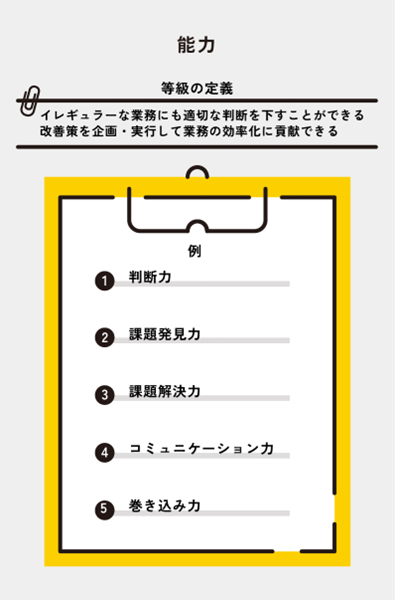

能力を軸に等級制度を設計している場合は、等級制度の定義に準じた内容、もしくはその要素を含んだ評価項目を設定し、一貫性を持たせることが一般的です。

たとえば「イレギュラーな業務にも適切な判断を下すことができる。加えて、改善策を企画・実行して業務の効率化に貢献できる」という定義の等級であればイレギュラー発生時の『判断力』、問題を見極める『課題発見力』、それを解決に導く『課題解決力』といった、等級定義に当てはまる人材が保持しているべき能力を評価できるように評価項目を設定していきます。

チームとして成果を出してほしい場合は、チーム内での『コミュニケーション力』や『巻き込み力』なども評価項目として設定することができます。

ここであまりに多くの評価項目を設定すると評価者の負荷が重くなり、正しく運用されなくなるリスクが高まるので注意が必要です。

また、能力の有無やその水準を評価することは、目に見える「成果」や「行動」の評価に比べ、非常に難しいことです。

適正な評価を行うにあたっては、判断基準や具体例などのサポートや、複数の評価者で確認するなどの仕組みも必要です。

段階設定・処遇との連動方法

評価の段階設定については、「概ね期待/目標通り」という標準の区分を設けるかどうかを決めておくとよいでしょう。

期待/目標通りであることに対しても評価をしたい場合は作る必要がありますし、期待/目標を上回ったか、下回ったかを、より明確にするためにあえて標準の区分は作らないということも考えられます。

標準の区分の有無を決めたあとは、評価の段階数を決めていきます。

評価の段階数は、何段階にすべきでしょうか?

絶対的な正解はありませんが、最も多く用いられるのは「5段階評価」です。

これは、標準の区分を設ける場合、それを基準として、期待/目標を上回ったか否か、加えてその程度も区別して評価が行える段階数です。

評価結果は、必ずしもA,Bや5,4といった記号や数字で表す必要はありませんが、昇降格や処遇に反映させることを踏まえ、わかりやすい表現とすることが望ましいでしょう。

処遇との連動

続いて、評価を処遇に連動させる方法を決めていきます。

一般的には、等級→評価→報酬の順に制度を設計するため、ある程度の評価の目安を立てておき、報酬制度が固まったあとに評価と処遇のつなげ方を再度、検討するとよいでしょう。

基本給は、将来的に社員が果たしてくれるであろう期待値に対して支払うことが多いため、能力やプロセスなどに着目して金額を決定することが一般的です。

一方の賞与は、半期もしくは年度の事業利益を原資として配分されることが一般的です。

そのため、利益への貢献度に応じて社員に賞与を支給する場合が多く、成果を処遇と連動させる仕組みを用いている企業が多い傾向にあります。

もちろん、基本給にも成果を反映したいという考え方も存在します。

そもそも成果評価しか実施しない仕組みの場合、成果評価が基本給にも賞与にも反映されることになります。

ただ、2つ以上の観点で評価制度を設計している場合は、各々の評価要素の性質と報酬制度の項目の意味合いが、可能な限り一致するように整理しておくと、社員も意味合いを理解しやすく、人事制度浸透のための良い効果が生まれます。

さらに、相対評価と絶対評価のどちらを用いるかも決める必要があります。

枠や原資が有限な昇格や昇給・賞与の割り当てに連動させる場合は、誰に優先的に割り当てるのかを判断するために、相対評価を用いることが一般的です。

社員全員が期待以上の成果であっても、さらにその中で上位の人材を特定し、優先的に処遇することが出来ます。

一方で、一定の実績を出していれば昇格数を制限する必要がなく、かつ昇給・賞与の原資も厳格にコントロールが不要な場合は絶対評価を用いる方がよいでしょう。

絶対評価はあくまでも設定した基準にのみ照らし合わせて評価する手法のため、社員のうちどれくらいが基準以上・以下の実績なのかを明確に把握できるようになります。

また、一次評価を絶対評価で行い、二次評価を相対評価で調整すれば、両方の効果を得ることが出来ますが、運用負荷が高まることに注意が必要です。

それぞれの企業に適した方法をとるようにしましょう。